Faz mais de 10 anos, mas ainda me lembro bem da noite em que, durante uma festa de intercambistas em um apartamento em Chandigarh, na Índia, escutei um garoto alemão chamar um iraniano de homem-bomba.

O iraniano gaguejou sem graça e emendou uma explicação de como seu país não era o que pensavam dele. Sepehr era um menino inteligente e educado, mas parecia que ele precisava, o tempo inteiro, se justificar por ser de onde era.

Eu tenho o pavio curto, ainda mais diante de injustiças. Como não sou dotada da paciência de meu amigo, me virei para o alemão e disse:

“Então quer dizer que eu posso te chamar de nazista?".

Assunto encerrado.

Algo que tem me incomodado bastante nos meus conteúdos sobre a viagem pelo Irã é a pressa que as pessoas têm de encaixar um país daquele tamanho em uma caixinha do mal, sem qualquer aprofundamento sobre seu contexto histórico e cultural, de seus vizinhos, sua religião e seus costumes.

Na semana passada, publiquei um vídeo sobre minha experiência ao viajar pelo Irã sendo mulher. Nele, argumento que, ao contrário do que se pensa, viajar por aquelas bandas não é perigoso: crimes como roubo são raríssimos, e, pasmem, não sofri ou presenciei qualquer tipo de assédio durante os 30 dias que passei indo de norte a sul do país. Não me lembro de um outro lugar no mundo sobre o qual eu posso dizer o mesmo.

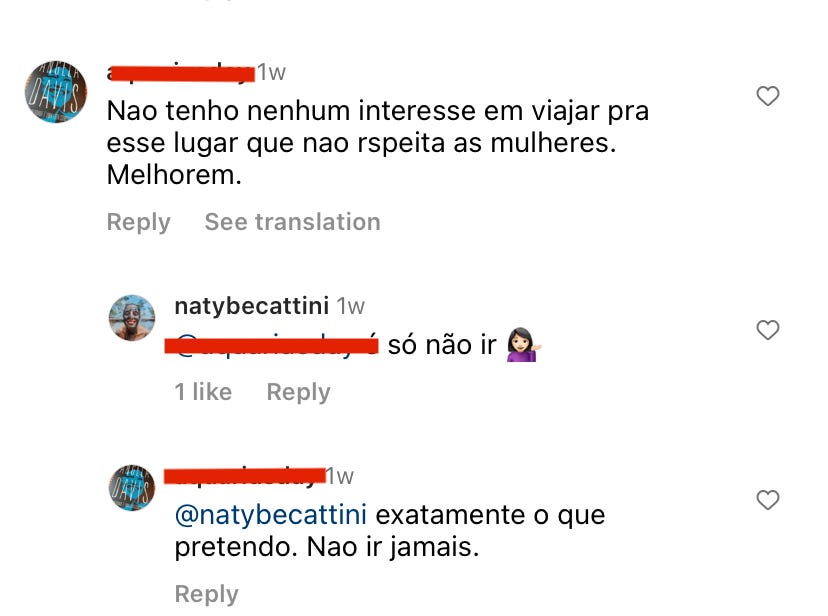

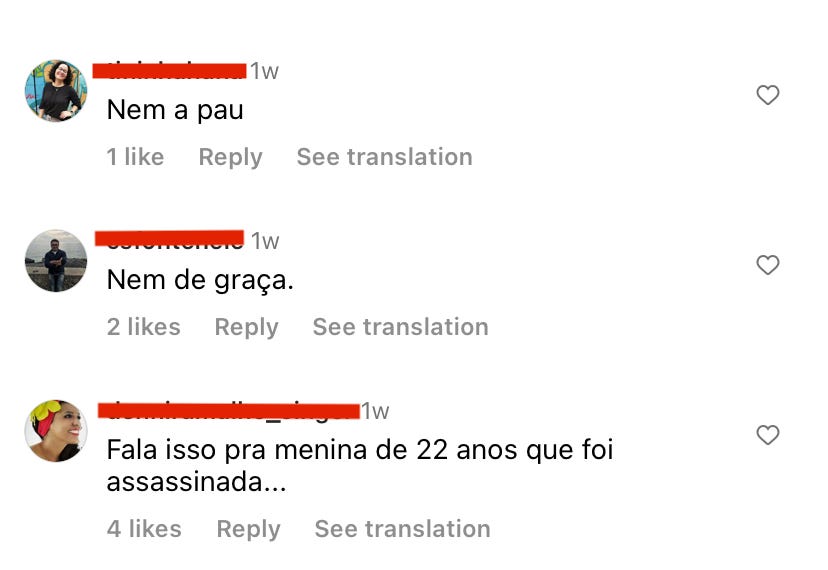

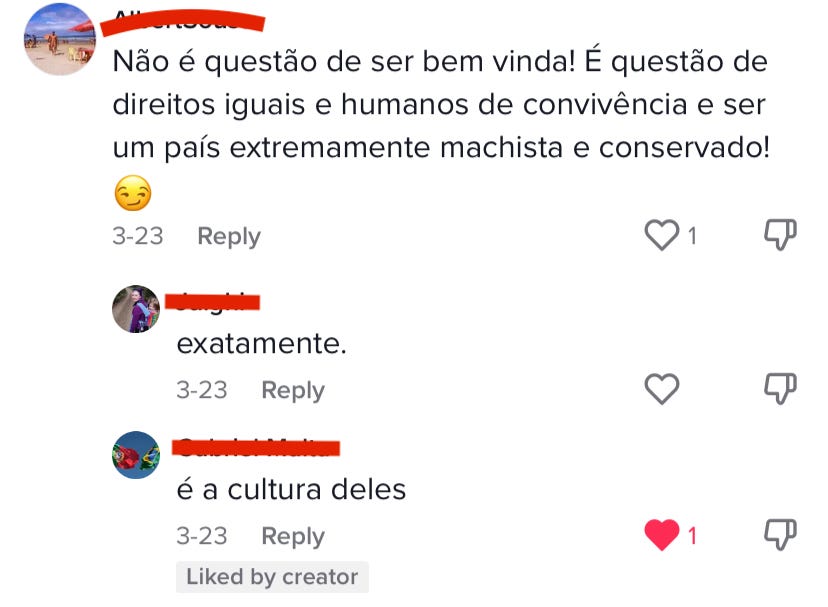

Não demorou para que chovessem comentários sobre como eu estava errada. Alguns deles questionavam até mesmo minha decisão de ir e de falar a respeito do lugar. Como se qualquer narrativa que confrontasse os estereótipos estivesse, invariavelmente, equivocada.

Em 1978, o professor, crítico literário e ativista palestino Edward Said publicou um livro chamado Orientalismo, no qual afirmava que a ideia de Oriente foi, na verdade, uma invenção do Ocidente, cunhada a partir de suas lentes, perspectivas e preconceitos.

No livro, o autor analisa os interesses, imaginário e suposições culturais por trás dela. Essa construção, muitas vezes exótica e estereotipada, desconsidera a riqueza e a diversidade das culturas orientais, reduzindo-as a simplificações que reforçam a ideia de superioridade ocidental.

A estratégia de apontar o dedo para outros povos e gritar “Bárbaros!” é uma antiga forma de manipulação ideológica que justifica a colonização. Se esses povos não conseguem governar a si mesmo, ocupar a região para levar a eles nossa civilidade é não apenas justo, como um ato de bondade.

Convenientemente, esquecemos que os próprios governos autoritários que hoje prevalecem em alguns países do Oriente Médio são consequências nefastas de intervencionismo ocidental durante a Guerra Fria que, seguindo seus próprios interesses na época, também posaram de salvadores contra um mal maior.

O mesmo princípio civilizatório foi usado, no século 19, para justificar os terríveis zoológicos humanos que ocorriam em feiras nos Estados Unidos e Europa. A doutora em Ciências Sociais pela UERJ, Marina Cavalcante Vieira, afirmou ao El País que “esses eventos expõem a forma brutal pela qual o Ocidente construiu seu outro, como se transformou em espetáculo populações que ele próprio definiu como selvagens ou incivilizadas”.

Dois pesos, duas medidas

"A ideia de representação é uma ideia complexa e muitas vezes incompreendida, porque é sempre uma representação de algo, feita por alguém, para alguém, em um determinado momento e em um determinado contexto", — Edward Said em Orientalismo

Em maio de 2020, George Floyd, um homem negro, foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos durante uma abordagem truculenta. O incidente desencadeou uma série de protestos no país e no mundo, exigindo o fim da discriminação racial e da brutalidade policial contra a população negra em um país com histórico de racismo, que já nasceu amparado pela escravidão e pelo genocídio.

A discriminação racial e o assassinato da população negra são patentes nos Estados Unidos, que até um passado muito recente tinha leis de natureza objetivamente discriminatória e ainda hoje sustenta um sistema legal que favorece o encarceramento em massa e perpetua desigualdades históricas e estruturais. No entanto, eu nunca recebi um comentário sequer sobre o tema ao contar das minhas viagens ao país. Nada ao menos remotamente parecido com “não vou visitar esse país que não respeita negros".

Também duvido que alguém responderia com “fala isso pro cara que morreu”, se eu dissesse que é seguro para uma pessoa negra viajar para os Estados Unidos.

Isso ocorre porque, ao falar do Ocidente, não nos limitamos a uma visão única e estereotipada, que reduz a complexidade de um povo a apenas um único aspecto negativo. Os problemas graves das sociedades ocidentais são vistos apenas como isso: uma questão a ser trabalhada e resolvida com o tempo. Já os problemas graves do Oriente são tidos como definidores de sua identidade bárbara, algo inerente e indissociável de sua falta de civilidade.

Abusos autoritários e infrações aos direitos humanos ocorrem ou já ocorreram em todas as partes do mundo. O atual governo do Irã, estabelecido após a Revolução Islâmica de 1979, corresponde a uma fração mínima da história e da cultura daquele país-que-já-foi-império e certamente não representa seu povo.

Assim como em qualquer outro lugar do mundo, a realidade cotidiana das pessoas existe para além dos recortes noticiários. Onde existe opressão, existe também resistência. Meu objetivo não é negar a existência de um problema, mas contextualizá-lo.

No Irã, mulheres estudam, vão a festas, namoram, bebem, trabalham e, às vezes, até deixam o cabelo à mostra. Jovens discutem política e falam mal do governo enquanto tomam chá. Pessoas riem, choram, vivem e batalham todos os dias. Tanto ali quanto em qualquer outro lugar.

Nos últimos dias da minha viagem, entrei em um café descolado em Teerã e me surpreendi ao ver que eu era a única mulher usando véu ali.

Mas quando eu conto, dizem que estou mentindo.

Se interessou pelo tema? Você encontra o livro Orientalismo aqui.

Falando em Irã

Publiquei mais um vlog com a segunda parte da minha viagem pelo país. Dessa vez, conto como foi conhecer o Curdistão Iraniano e como o país se transformou totalmente quando eu cheguei em Kashan. Mais um prova de como esse lugar é rico e diverso, e qualquer tentativa de simplificação é rasa e equivocada.

O que vi, li e ouvi por aí…

Flaneuse, de Lauren Elkin: Uma série de ensaios sobre a experiência feminina de ocupar as ruas das cidades e explorar o espaço público à pé. A autora mescla sua experiência pessoal como andarilha com a de escritoras e artistas, rememorando o itinerário e o pensamento dessas mulheres. Talvez eu escreva mais sobre esse livro numa próxima edição da news.

Falei aqui das vantagens e desvantagens de ser nômade digital, de acordo com minha experiência nos últimos 10 anos.

Tô pensando em migrar essas recomendações aqui pro Notes, o que acham?

A Migraciones é uma newsletter gratuita, criada para ser um espaço de resistência contra a internet feitas para robôs. Escrever aqui faz com que eu me sinta mais livre e criativa, e eu fico muito feliz que você tenha decidido tirar um tempinho para me ler!

Se você gosta do que eu produzo, a melhor maneira de apoiar meu trabalho é curtindo, comentando e me acompanhando nas redes sociais, fazendo as reservas das suas viagens pelo 360meridianos ou me chamando para jobs e parcerias de produção de conteúdo e jornalismo de viagem.

E não me deixe falando sozinha! Conta o que você achou dessa edição nos comentários, por email ou no meu Instagram @natybecattini.

Nós vemos na próxima,

Tem uma temporada mais antiga do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuk, chamada "O coração do mundo". Tem alguns pontos bem interessantes nas histórias e nos personagens que conversam com seu texto.

Este livro explode nossa cabeça em vários sentidos, né? Até peguei o meu na estante para reler alguns trechos. Parabéns por dar voz à outras narrativas.